───── 現代大相撲解説の大横綱! ─────

北の富士勝昭ワールド

───── 主観客観、感動爆笑、戦慄憤慨! ─────

超私的『名・迷勝負十四番』

絵と文 青木青一郎

《 コラム1 》

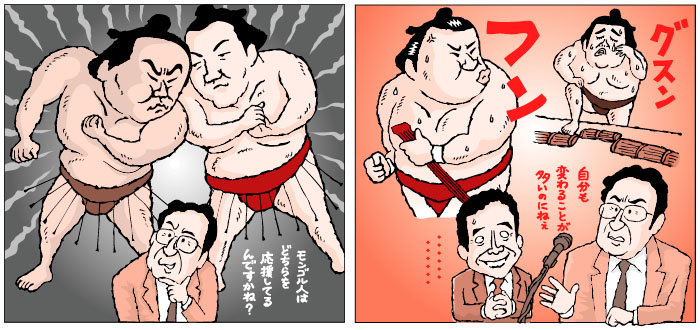

朝青龍も魅せた粘り腰、論争再び!───── 平成16年名古屋場所八日目 ─── 横綱朝青龍(取り直し)琴ノ若 ─────

私は今でも朝青龍の方が負けていた、と確信している相撲がある。それはまだ記憶に新しい、あの朝青龍・琴ノ若戦だ。

平成16年名古屋場所の中日の結びの一番は、全勝の朝青龍と、まだ1勝しかしてなかった幕内最年長の琴ノ若だった。「ミスター1分」という異名でも知られていたように、琴ノ若の相撲はいつも長くなりがちだった。しかしそれは、裏を返せば「がっぷり四つになれば、そうそう簡単には負けませんよ」、という実力の証しでもあったといえよう。

その日の一番は、琴ノ若の左上手投げで朝青龍が土俵の真ん中で裏返る、という横綱・朝青龍らしからぬシーンだった。私も思わず「おお!」と唸ったのだが、驚いたことに朝青龍は琴ノ若のまわしをつかんだまま、レスリングのブリッヂ状態で粘っていたのだ。その一瞬あとに、琴ノ若は朝青龍の上に倒れぬよう、手をついた。いわゆる「かばい手」というもの。木村庄之助も同じ判断で琴ノ若に軍配を上げたのだが、物言いとなる。ビデオを使った協議は3分15秒にもおよんだが、審判団の中での解釈がまっぷたつに別れて折り合わなかったという。結果的に三保ヶ関審判長の下した判断は、両者同体による取り直しであった。

この裁定には、私を含めた相撲ファンは納得できなかった。その理由は単純。実際に同体ではなかったのである。朝青龍の驚異の粘りはあきれるほどに見事だったし、すごい執念だったと絶賛したい。しかし行司の庄之助はともかく、審判団はそれが「死に体」だったのかの是非を裁定できなかったという点だ。連続した次の動きで復活できない状態…、これが「死に体」の定義であれば、おそらく朝青龍は死に体。そして遅れて琴ノ若がついた手は「かばい手」なのだ。つまり、同体という決着はありえなかったはずだ。けっきょく、取り直しの一番は切り返しで朝青龍の勝ち。実力の違いや、かねてからヒザに爆弾を抱えていた琴ノ若にとって、取り直しになった時点で負けも同然の裁定だったといえないだろうか。

取り組み後、NHKには抗議の電話が鳴り、北の湖理事長も

「審判団のくだした判断は、明らかに誤審」と言い切って物議をかもし出した。負けた琴ノ若も

「あれは『かばい手』。はっきり勝負がついていたから手をついた。あのまま横綱の上に倒れこんでいってもよかったが…。こんなことなら『死に体』なんて制度は無くしたほうがいいね」と、インタビューに答えていた。

その三日後、琴ノ若は玉乃島に浴びせ倒しで勝った際、崩れていく玉乃島を再び手をついてかばった。取り組み後、玉乃島は「琴ノ若関が手をついてくれなかったら、大ケガをしてたと思います」と語ったと聞く。勝負への激しい執念を見せた朝青龍と、その優しい人柄を見せた琴ノ若との、記憶に残る一番だった。

《 コラム2 》

はたきを貫いた、恐るべきスペシャリスト

──── 昭和58年名古屋場所九日目 ── 小結舛田山(引き落とし)横綱千代の富士 ────あくまでも主観的な意見としてだが、相撲の決まり手の中で一番セコいと思っているのが「叩き込み」だ。いわゆる引いて勝つというスタイルが、格闘技の勝負として情けないのだ。が、しかし、この情けなくてセコい「叩き込み」を徹底的に極め、ファンからも敬意を表されて「叩きのスペシャリスト」とさえ呼ばれたのが舛田山だった。

そもそも舛田山は、堂々の体格からの強い当たりと激しいツッパリや、右おっつけでの一気の寄りを武器としていた幕内中堅力士だった。一方で、体が硬く立ち腰なので、攻めが残せなかったことが弱点になっていた。その舛田山が昭和56年9月に転機を向かえる。左膝靱帯のケガで番付を大きく下げてしまったのだ。30歳を過ぎた彼に部屋の若者頭は

「こうなったら、叩きもよかろう。ただし、叩くなら徹底して叩け」とアドバイスをした。それが「叩きのスペシャリスト」を誕生させたのである。

さて、今回の「この一番」は、昭和58年名古屋場所9日目。対戦相手は横綱二年目で強さに磨きをかけていた千代の富士。初日から連勝中の横綱は「叩きのスペシャリスト」舛田山を明らかに見下しているように見えた。そもそも、叩きを多用すると「そんな小ざかしい手では、上位には通用しないぞ!」と親方衆に怒られる。ましてやこの日の相手は「絶対に前には落ちない自信」を持つ大横綱。見下されて当然だし、私も舛田山の叩きが決まるとは思えなかったのだが、もし舛田山が勝てるとしたら、やはり「叩き」でしかなかろうとも思っていた。

実際の取り組みはこうだった。自信満々で胸を出して立った横綱に、舛田山がガツンと当たってからのど輪押し。俺には効かぬ、とばかりに横綱が攻め返すと、舛田山は左に回りながら得意の叩きを連発。しかし横綱は落ちない。土俵際まで追い詰められた舛田山は、俵を伝いながらも右からの素首落としを何度も連続したとき、落ちないはずの千代の富士が右手から落ちていったのだ。決まり手は引き落とし。舞う座ぶとん…。恐るべし「叩きの舛田山」である。その場所、舛田山は殊勲賞を獲得し、関脇に昇進。一方の千代の富士は13勝を上げながら、準優勝に終わった。

舛田山の引退後、友人からこんな逸話を聞いたことがある。相撲がわかるようになった舛田山の息子が、自分の父があの強い千代の富士に勝ったことがあるという話を信じなかったそうだ。そこで舛田山は、相撲協会から証拠のビデオを借りてきて、息子に見せたという。だが「叩きに叩いて」勝った相撲を見せて、はたして父の威厳が保てたかどうかは別問題のような気もする。

《 コラム3 》

独特の美学! 千代の富士の見事な負け相撲

──── 昭和55年名古屋場所十三日目 ─── 小結栃赤城(取り直し)千代の富士 ────高校生の頃の私は、千代の富士が好きだった。のちに大横綱となる千代の富士も当時はまだ平幕。うっすらとアバラ骨が見えるほどの、典型的なソップ型の力士で、その軽量さゆえ、平幕力士にも勝ち負けをくり返していた。しかし軽量であるという理由だけで、幕内上位の壁に阻まれていたわけではない。要は取り口が無謀すぎたのだ。誰彼かまわず、ブン投げにいく相撲。豪快に決まるときもあれば、みじめに寄り切られることも度々あった。そのくせ、負けたあとに見せた「チェッ」と腕を振って悔しがる素振り。まったくもって大した自信家だったわけだが、そんなとんがった土俵こそが、私にとっては一匹狼の「ウルフ」たる魅力だった。

とはいえ、世間はそれほど千代の富士に好意的ではなかった。相撲解説者や親方衆の一部からも、「身の丈にあった相撲に変えないと…」との苦言がささやかれることもしばしば。そんな評価のなか、私は某雑誌で千代の富士が記者に「投げにこだわるのは、なぜなんですか?」と聞かれている記事を見つけた。千代の富士はこう答えていた。

「投げて勝った方が気持ちいいし、カッコイイからね」

なるほど、負けん気が強く、独自の美学のようなものを言い切った、当時の千代の富士らしい言葉だ。

さて、今回私が取り上げたい一番とは、そんな時代の千代の富士が残した、戦慄の一番である。

昭和55年の名古屋場所13日目。対戦相手は「サーカス相撲」とか「変態相撲」とか呼ばれていた、大関候補のあの栃赤城だ。逆転の小手投げや、逆とったり、すそ払いなどの足技が得意で、さらに相手の前でクルッと一回転するなど、とにかく奇抜なスタイルの異能力士。ただ、当時の二人はバックグラウンドは違っても、まさに次代の各界の人気を背負う若手同士に見えた。

そしてこの日の取り組みで、私の取り上げたいポイントはひとつ。怖いもの知らずの千代の富士が、栃赤城の前褌を取って一気に西土俵へと追い込んだ瞬間のシーンだ。いかに平幕時代の千代の富士だったとはいえ、栃赤城は鮮やかな掬い投げで千代の富士を脳天から土俵下につき落としたのだ。

投げも投げたりだが、幕内上位の対戦であそこまで強烈な投げられっぷりを演じてしまった千代の富士にも驚かされたのだ。本来は「カッコよく投げて勝ち」たかったはずの千代の富士が、である。

その後、大横綱になる千代の富士を、平幕時代から見続けてきた私にとって、千代の富士の土俵人生の中でもっともド肝を抜かれた「負けっぷり」のいい一番だった。

その日の一番は、琴ノ若の左上手投げで朝青龍が土俵の真ん中で裏返る、という横綱・朝青龍らしからぬシーンだった。私も思わず「おお!」と唸ったのだが、驚いたことに朝青龍は琴ノ若のまわしをつかんだまま、レスリングのブリッヂ状態で粘っていたのだ。その一瞬あとに、琴ノ若は朝青龍の上に倒れぬよう、手をついた。いわゆる「かばい手」というもの。木村庄之助も同じ判断で琴ノ若に軍配を上げたのだが、物言いとなる。ビデオを使った協議は3分15秒にもおよんだが、審判団の中での解釈がまっぷたつに別れて折り合わなかったという。結果的に三保ヶ関審判長の下した判断は、両者同体による取り直しであった。

その日の一番は、琴ノ若の左上手投げで朝青龍が土俵の真ん中で裏返る、という横綱・朝青龍らしからぬシーンだった。私も思わず「おお!」と唸ったのだが、驚いたことに朝青龍は琴ノ若のまわしをつかんだまま、レスリングのブリッヂ状態で粘っていたのだ。その一瞬あとに、琴ノ若は朝青龍の上に倒れぬよう、手をついた。いわゆる「かばい手」というもの。木村庄之助も同じ判断で琴ノ若に軍配を上げたのだが、物言いとなる。ビデオを使った協議は3分15秒にもおよんだが、審判団の中での解釈がまっぷたつに別れて折り合わなかったという。結果的に三保ヶ関審判長の下した判断は、両者同体による取り直しであった。 そもそも舛田山は、堂々の体格からの強い当たりと激しいツッパリや、右おっつけでの一気の寄りを武器としていた幕内中堅力士だった。一方で、体が硬く立ち腰なので、攻めが残せなかったことが弱点になっていた。その舛田山が昭和56年9月に転機を向かえる。左膝靱帯のケガで番付を大きく下げてしまったのだ。30歳を過ぎた彼に部屋の若者頭は

そもそも舛田山は、堂々の体格からの強い当たりと激しいツッパリや、右おっつけでの一気の寄りを武器としていた幕内中堅力士だった。一方で、体が硬く立ち腰なので、攻めが残せなかったことが弱点になっていた。その舛田山が昭和56年9月に転機を向かえる。左膝靱帯のケガで番付を大きく下げてしまったのだ。30歳を過ぎた彼に部屋の若者頭は 昭和55年の名古屋場所13日目。対戦相手は「サーカス相撲」とか「変態相撲」とか呼ばれていた、大関候補のあの栃赤城だ。逆転の小手投げや、逆とったり、すそ払いなどの足技が得意で、さらに相手の前でクルッと一回転するなど、とにかく奇抜なスタイルの異能力士。ただ、当時の二人はバックグラウンドは違っても、まさに次代の各界の人気を背負う若手同士に見えた。

昭和55年の名古屋場所13日目。対戦相手は「サーカス相撲」とか「変態相撲」とか呼ばれていた、大関候補のあの栃赤城だ。逆転の小手投げや、逆とったり、すそ払いなどの足技が得意で、さらに相手の前でクルッと一回転するなど、とにかく奇抜なスタイルの異能力士。ただ、当時の二人はバックグラウンドは違っても、まさに次代の各界の人気を背負う若手同士に見えた。